コラム

Column

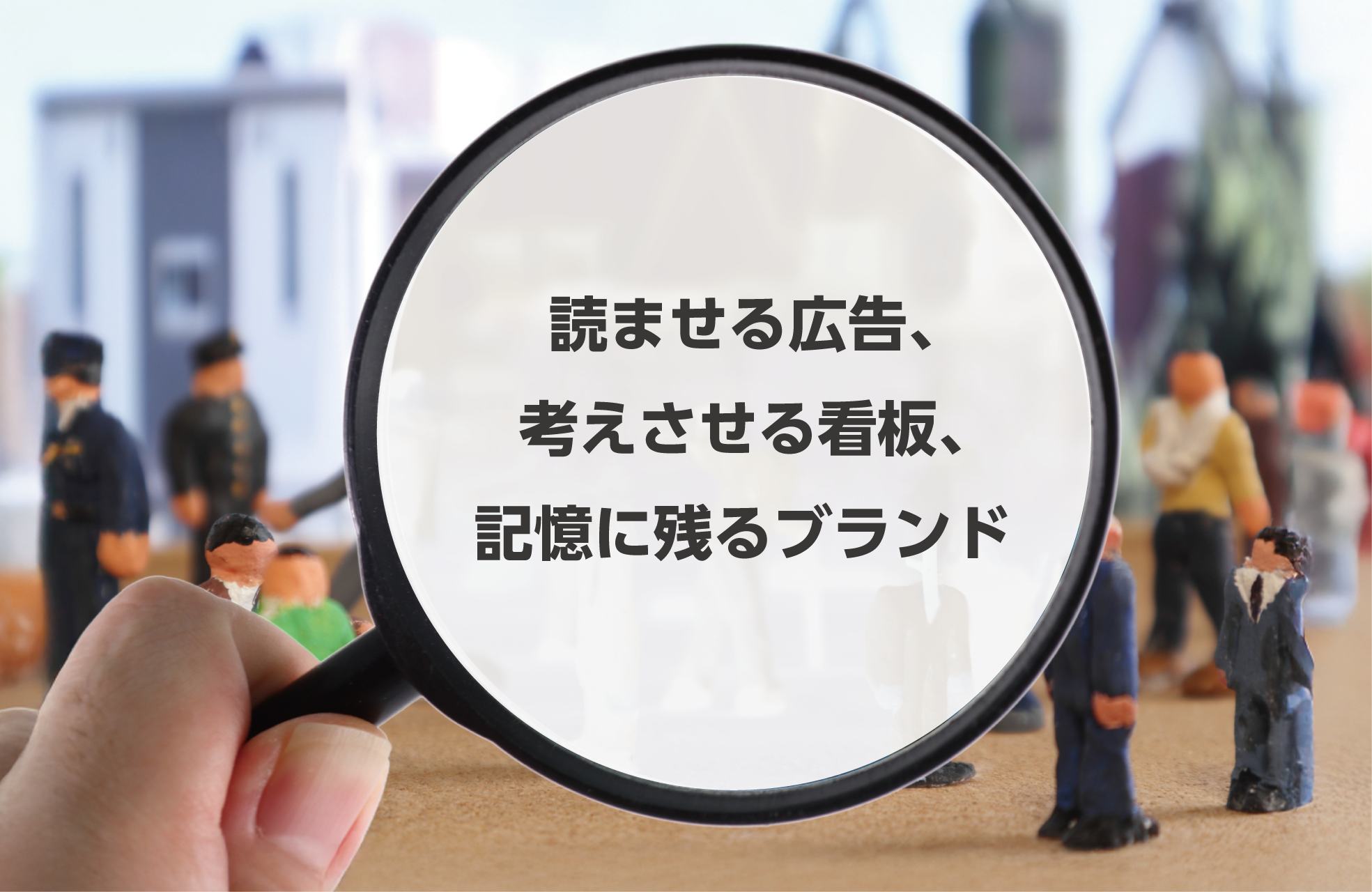

読ませる広告、考えさせる看板、記憶に残るブランド

2025年7月7日

なんだ、これは。

思わず、そう呟いてしまった。

緑豊かな木々を背景に、静かにたたずむ3枚の黒いパネル。ミニマルアートの展示か、あるいは何かの社会的な声明文か。

左のパネルには、モノクロの女性のポートレートと、いくつかの英単語が並んでいる。中央と右のパネルには、びっしりと、しかし整然と、これまた英単語がリストアップされている。

「WE SWEAT PAY GAPS. (私たちは賃金格差に汗をかく)」

「WE SWEAT PATRIARCHIES. (私たちは家父長制に汗をかく)」

「WE SWEAT WILDFIRES. (私たちは森林火災に汗をかく)」

「WE SWEAT CIVIL RIGHTS. (私たちは公民権に汗をかく)」

「WE SWEAT SOCIAL MEDIA. (私たちはソーシャルメディアに汗をかく)」

「WE SWEAT MICROPLASTICS. (私たちはマイクロプラスチックに汗をかく)」

重厚なテーマのオンパレード。気候変動、ジェンダー、人種差別、社会不安。まるで、現代社会が抱える「課題リスト」だ。この静かで、しかし力強い主張を掲げた野立て看板は、一体、何を伝えようとしているのだろう?

その答えは、右パネルの隅に、そっと置かれていた。

小さな黒いジャー容器。そこに記されたブランド名は「EAST COAST GLOW」。そして、その正体は…なんと、デオドラント。そう、汗の匂いを抑える、あのデオドラントである。

うまいなあ。

現代社会のありとあらゆる「厄介事」を並べ立てて、最終的に「だから、このデオドラントをどうぞ」と差し出す。

■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/sweaty-times

「汗」の意味を再定義する広告

まず、この広告の中心にあるのは、卓越した「意味の再定義」だ。

普通、デオドラントの広告といえば、何を訴求するだろうか?「24時間、サラサラ感キープ!」「汗のニオイを徹底ブロック!」。そう、機能的なベネフィットだ。汗をかくこと=ネガティブ、という前提に立ち、その不快な現象をいかにして抑え込むか、という解決策を提示する。これは、マーケティングの王道だ。

しかし、この「EAST COAST GLOW」は、その土俵では戦わない。そもそも「汗をかく」という行為そのものの意味を、根底からひっくり返してみせた。

彼らがリストアップした数々の社会問題。これらは、まさに私たちが日々、胸を痛め、頭を悩ませ、どうにかしなければと「心の汗をかいている」事柄そのものだ。それは、物理的な汗じゃない。精神的な、知的な、そして感情的な「汗」だ。この広告は、そうした目に見えない「時代の汗」を、見事に可視化してみせたのである。

コピーは、こう締めくくられる。

“NATURAL PROTECTION. FOR UNNATURALLY SWEATY TIMES.”

(自然の力で守る。不自然なほど、汗をかく時代のために。)

私たちは、かつてないほど複雑で、困難な時代を生きている。だから、精神的な汗をかく。そして、そんな時代だからこそ、身体がかく汗くらいは、自然由来のプロダクトでケアしようじゃないか。……うまいなあ、本当に。

このロジックによって、同社のデオドラントは、単なる「制汗剤」というカテゴリーから解き放たれる。それは、この困難な時代を共に戦い、乗り越えるための「戦友」や「お守り」のような存在へと昇華するのだ。

これは、製品の機能を売るのではなく、製品が持つ「思想」や「世界観」を売る、きわめて高度なブランディング戦略と言えるだろう。彼らがターゲットにしているのは、間違いなく、社会的な意識が高く、自分の消費行動に意味を求めるミレニアル世代やZ世代だ。

消費行動に意味を求める彼らにとって、このデオドラントを選ぶという行為は、単なる購買ではない。「私は、社会問題に無関心じゃない」「私は、この不自然な時代と向き合っている」という、自己表現であり、意思表示になるのである。

なぜ、野立て看板だったのか?

さて、次なる問いは、これだ。なぜ「EAST COAST GLOW」は、このメッセージを伝えるために、野立て看板という、極めて古典的なメディアを選んだのだろうか?

デジタル広告が全盛のこの時代に、あえて物理的な看板を選ぶ。その選択自体が、実は非常に戦略的で、メッセージ性を帯びている。

考えてみてほしい。私たちの日常は、デジタルの洪水に飲み込まれている。スマートフォンの画面には、次から次へと広告が流れ、スキップされ、忘れ去られていく。そこにあるのは、刹那的な情報と、アルゴリズムによる最適化だ。

一方で、野立て看板はどうだろう。それは、街の風景の一部として、物理的に、どっしりとそこに「存在」する。逃げることも、スキップすることもできない。

それは、否応なく私たちの視界に飛び込み、時にはその異物感で、私たちの思考に割り込んでくる。この広告が持つ、あの静かで、しかし無視できない存在感は、まさに野立て看板というメディアの特性を最大限に活かしたものだ。

もしこれが5秒の動画広告だったら、あの膨大なテキストリストは、ただの背景として流れ去ってしまっただろう。しかし、物理的な看板だからこそ、通行人は足を止め、一つ一つの言葉を目で追い、その意味を反芻することができる。「え、ペイギャップ?」「マイクロプラスチックまで?」「一体なんの広告なんだ…?」と。この「考えさせる時間」こそが、制作者の狙いなのだ。

さらに言えば、この広告が設置されたであろう、緑豊かな背景。これもまた、重要な演出だ。穏やかな自然の中に、突如として現れる現代社会の病理リスト。

この痛烈なコントラストは、私たちが普段、いかにしてこれらの問題から目を背け、安穏とした日常を生きているかを、暗に突きつけてくる。それは、広告でありながら、もはやインスタレーションアートの領域に足を踏み入れているとさえ言えるだろう。

広告は、何を「売る」のか?―モノから「哲学」へ

結局のところ、この「EAST COAST GLOW」のキャンペーンが私たちに教えてくれるのは、現代における広告の役割の変化だ。

もはや、優れた広告は、単に製品の機能や利便性を伝えるだけでは、人の心を動かせない。いや、それだけでは、情報過多のノイズの中に埋もれてしまう。これからの広告、特に若い世代の心を掴む広告は、その製品が、あるいはそのブランドが、どのような「哲学」を持っているのかを語る必要があるのだ。

このデオドラントは、「汗を抑える」という物理的な機能を提供すると同時に、「この不自然な時代を、私たちは共に生きている」という、強烈な連帯のメッセージを発信した。

彼らは、製品という「モノ」を売っているのではない。共感という「コト」を、そしてブランドの持つ揺るぎない「哲学」を、売っているのである。

そして、その哲学を伝えるために、最も効果的なメディアとして、あえて古風な野立て看板を選び、その表現力を極限まで引き出してみせた。その批評的な視点と、大胆なクリエイティビティには、ただただ脱帽するほかない。

「さて、私は今日、何に汗をかくだろうか?」、と自問してしまう看板広告であった。