コラム

Column

立ち止まる壁──ロンドン地下鉄のOOHから読み解く、現代の“野立て”戦略

2025年6月23日

情報が秒速で生まれ、そして忘れ去られていく現代。私たちは、スマートフォンの画面に映し出される無数の広告の奔流の中を、まるで無意識に泳ぐように生きている。クリックひとつで世界中の情報にアクセスできるこの時代に、「屋外広告」、とりわけ古くから存在する「野立て看板」のような物理的なメディアは、もはや時代遅れの遺物なのだろうか。

もしあなたが、日々のビジネスの舵取りに奮闘する経営者や、ブランドの声を世に届けようと苦心する広告・広報担当者であるならば、この問いに「否」と断じたい。むしろ、デジタル情報が飽和した今だからこそ、リアルな空間における一瞬の出会い、五感に直接訴えかける屋外広告(OOH: Out-of-Home)の力が、かつてないほど重要性を増しているのだ。

その証左となる事例を紹介しよう。ロンドンの地下鉄に向かう通路で行われた看板広告キャンペーンだ。

地下通路は、美術館の入口だった。— ナショナル・ギャラリーの静かなる革命

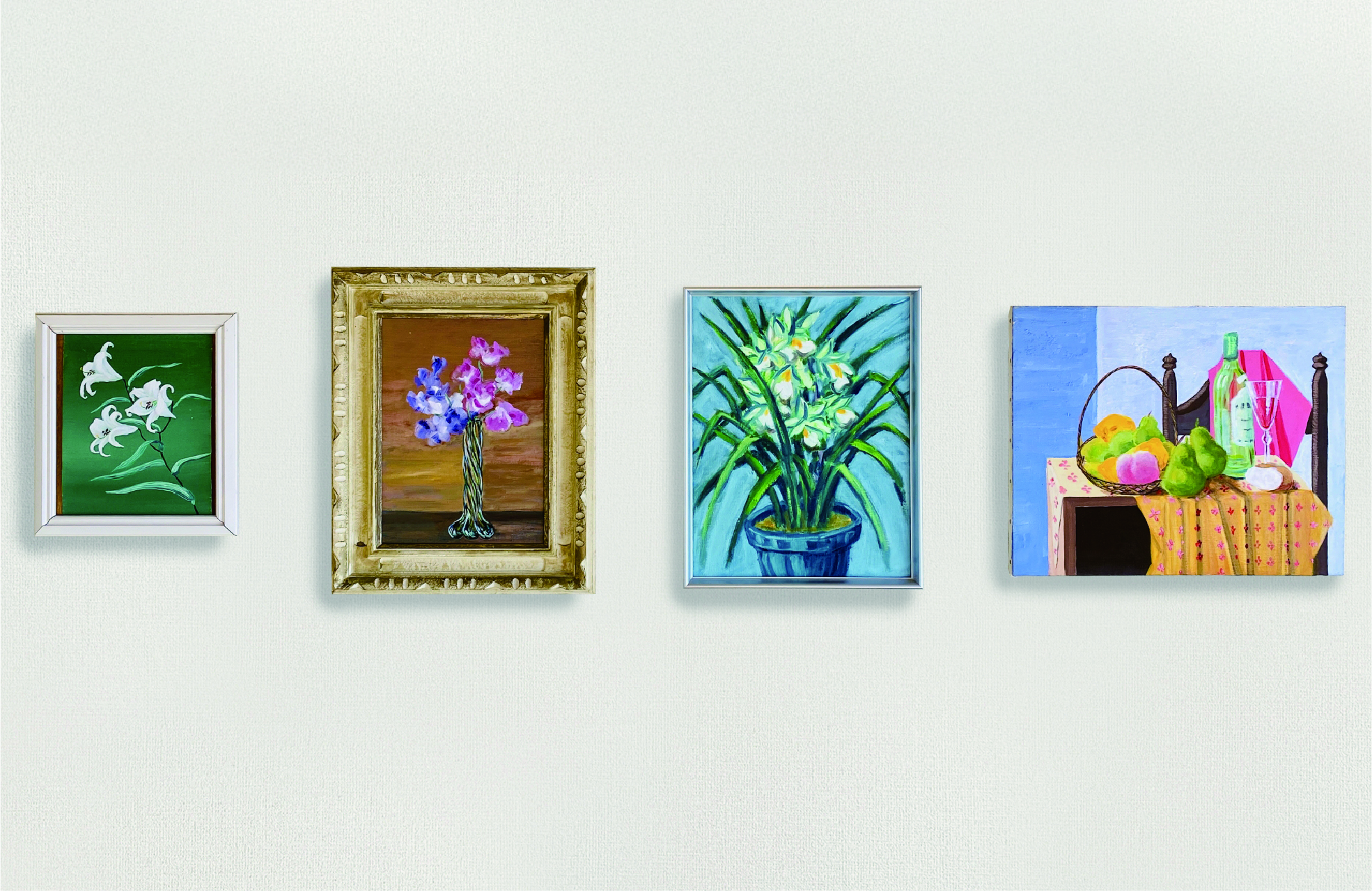

それは、新しく開通したエリザベス・ラインの乗り換え通路だった。無機質で近代的な空間の壁面に、突如として現れた巨大なアートワーク。一見すると、色鮮やかな花々、みずみずしい果実、動物の鋭い眼光、そして人間の肌の質感が、パッチワークのように組み合わされた美しい壁画のように見える。

しかし、足を止め、目を凝らして初めてその正体に気づく。これらはすべて、古今東西の「名画」の一部を、大胆に切り取ってコラージュしたものなのだ。そしてその中央には、静かに輝くデジタルスクリーンが埋め込まれ、「Experience the wonder of art(アートの驚異を体験せよ)」というメッセージと、誇らしげな「The National Gallery」のロゴが浮かび上がっている。

これは、ロンドンのトラファルガー広場に位置する、世界最高峰の美術館の一つ、ナショナル・ギャラリーが仕掛けた屋外広告キャンペーンである。この広告は、単なる来館案内に留まらない、極めて高度な戦略と思想に貫かれている。私たちはここから、現代における屋外広告の可能性と、その心臓部である「デザイン」の重要性を深く学ぶことができる。

■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/c-c-land-the-wonder-of-art

目的と戦略:アートを「日常」に解放する

まず、ナショナル・ギャラリーの目的は何か。それは単に「美術館に来てください」と呼びかけることではない。「Visit us in Trafalgar Square(トラファルガー広場でお待ちしています)」という直接的なコピーもあるが、その本質はもっと深い場所にある。彼らの真の狙いは、「アートと人々の日常の境界線を溶かすこと」にあるのだ。

美術館という場所は、時に敷居が高い。アートに詳しい人々のための専門的な空間、というイメージが先行しがちだ。しかし、この広告が設置されたのは、老若男女、観光客からビジネスパーソンまで、あらゆる人々が日常的に行き交う「地下鉄の通路」。この場所の選定自体が、ナショナル・ギャラリーの「アートはすべての人に開かれている」という哲学の表明なのである。通勤途中の金融マンも、買い物帰りの主婦も、否応なくこの巨大なアートの一部と対峙させられる。これは、アートの方から人々の日常に出向いていく、という非常にアクティブなアプローチだ。

デザインの妙:全体ではなく「部分」を見せる大胆な構成

次に、その卓越したデザイン戦略に注目したい。彼らは、ゴッホの《ひまわり》やフェルメールの《ヴァージナルの前に立つ女》といった、誰もが知る名画の「全体像」を見せてはいない。そうではなく、絵画のほんの「一部分」—ライオンのたてがみの質感、ブドウの粒に反射する光、人物の瞳に宿る微かな憂い—を、人間の背丈をはるかに超えるスケールで拡大して見せている。

これは何を意味するか。

第一に、「知的好奇心の喚起」である。「この美しい花は、どの絵の一部なんだろう?」「この鋭い眼光の主は、一体何を見つめているのか?」通行人の心に、自然な「問い」が生まれる。答えを知りたければ、ギャラリーに足を運ぶしかない。これは、答えを一方的に提示する広告ではなく、受け手との間に知的なゲームを仕掛ける、非常に洗練された手法だ。

第二に、「本質へのズームイン」である。一枚の絵画は、無数のディテールの集合体だ。我々が普段見過ごしてしまうような、画家の筆致、色彩の重なり、光と影の繊細な描写。そのディテールにこそ、アートの魂は宿っている。この広告は、その「魂」の部分を大胆に切り取り、鑑賞者に突きつける。それは、ナショナル・ギャラリーが所蔵する作品群の質の高さと、それを深く味わうという鑑賞体験そのものを、雄弁に物語っている。

期待される効果:広告から「公共の芸術」へ

このキャンペーンがもたらす効果は、単なる集客増に留まらない。まず、この広告自体がひとつの「パブリックアート」として機能し、無機質な都市空間を豊かに彩っている。広告でありながら、人々の心を和ませ、街の景観価値を高めることに貢献しているのだ。

さらに、この圧倒的なビジュアルは、SNSとの親和性が極めて高い。人々は思わずスマートフォンを向け、撮影し、「#NationalGallery」のハッシュタグと共にシェアするだろう。広告はオフラインの物理空間から、オンラインのデジタル空間へと越境し、オーガニックな形で拡散していく。これは、現代の広告戦略において欠かすことのできないバイラル効果を巧みに設計した結果と言える。

最終的に、この広告に触れた人々の心には、「ナショナル・ギャラリー = 古典的で退屈な場所」ではなく、「ナショナル・ギャラリー = 私たちの日常に、驚きと発見を与えてくれる、創造的な場所」という新しいブランドイメージが深く刻み込まれることになるだろう。