コラム

Column

シュコダの安全看板から見る、野立て看板の価値と新しい活用法

2025年9月10日

都市の鼓動が速まるにつれて、私たちの生活様式もまた変化している。特に、自転車は環境に優しく、健康的な移動手段としてその存在感を増す一方だ。しかし、その裏側で、ある陰が見え隠れする。都市部での自転車利用の増加に伴い、事故の発生件数もまた増加の一途を辿っているという現実だ。驚くべきことに、その約70%が都市部で発生している。この数字は、私たちに何を語りかけるのだろうか。単に交通量の問題と片付けて良いのか、それとも、もっと根源的なコミュニケーションの課題が潜んでいるのではないかと、私は常々感じている。

シュコダの「セーフティ・ビルボード」

そんな問いかけに対し、ある自転車メーカーの取り組みが、野立て看板の持つ可能性を鮮やかに示している。チェコの自転車ブランド・シュコダは、自転車ロードレースの最高峰であるツール・ド・フランスのパートナーとして、都市部での自転車の安全を支援する「セーフティ・ビルボード」キャンペーンを展開した。これは、野立て看板の広告パネルを「道路標識」に転用するという、大胆な発想だ。従来の広告が、一方的にメッセージを投げかける存在だとすれば、このキャンペーンにおける看板は、街の一部として、市民の安全を守る「語り手」へと変貌している。同社は、自転車事故の多い危険な場所—例えば危険な交差点、陥没箇所、衝突ゾーンなど—に関するデータを活用し、フランスの6つの主要都市で、各場所の具体的なリスクに応じた警告メッセージを表示したのだ。これは、街の持つ「暗黙の危険」を顕在化させ、すべての道路利用者に対し、安全への意識を高めることを目指すものだ。

■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/safety-billboards

街と人との「対話」を生むメッセージデザイン

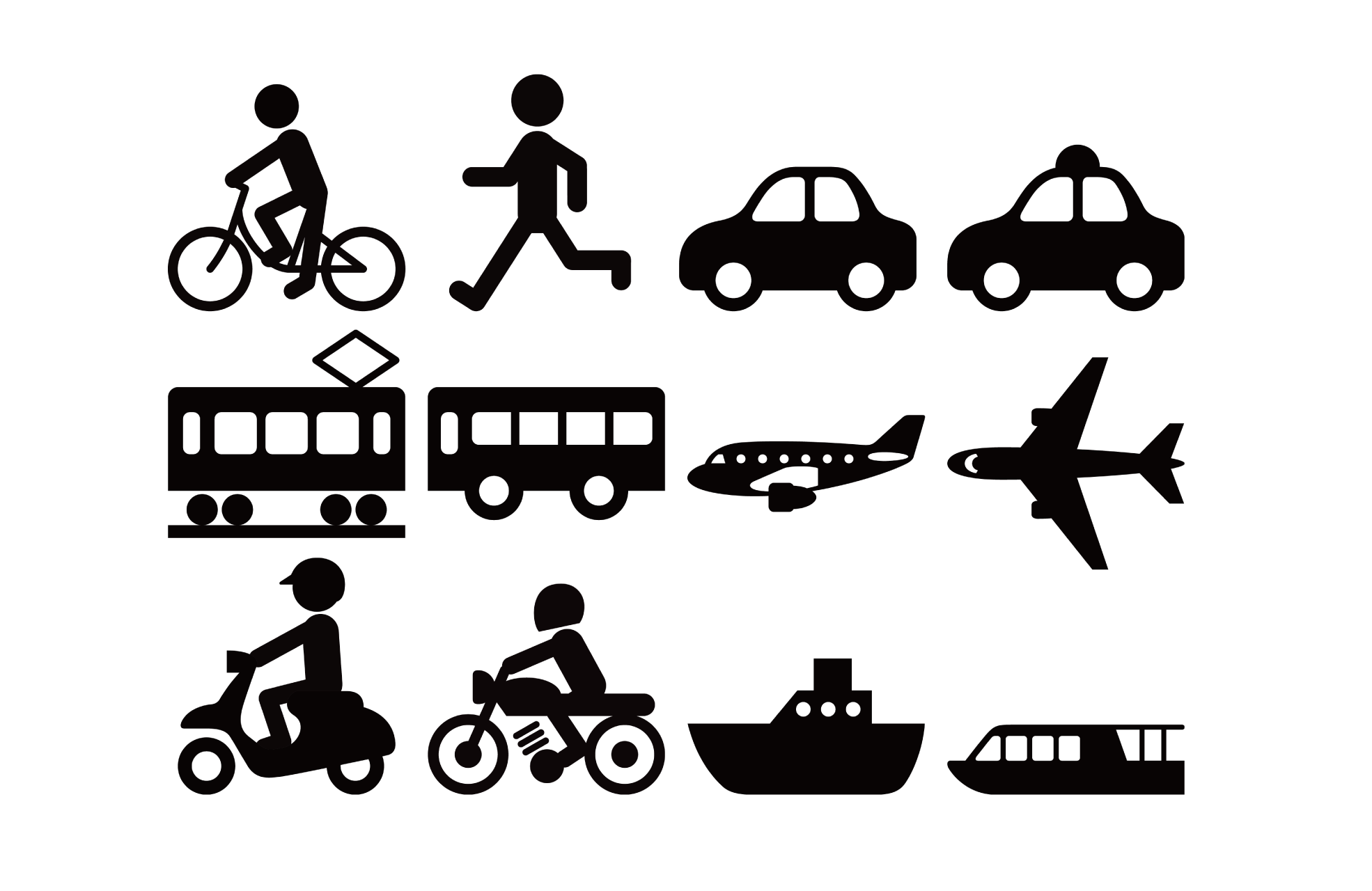

このキャンペーンの何が、それほどまでに効果的だったのだろうか。その答えは、メッセージデザインの緻密さにある。シュコダの「セーフティ・ビルボード」は、通行する人々すべてに画一的なメッセージを投げかけることをしない。むしろ、それぞれの道路利用者、すなわち自転車利用者、歩行者、自動車の運転手に向けて、異なる、しかし不可欠なメッセージを発信しているのだ。

自転車利用者には、「次の交差点は危険です、注意してください」と、具体的な危険を指し示す。歩行者には、「(自転車との)衝突の危険があります、注意してください」と、見過ごされがちなリスクを明確にする。そして、自動車の運転手には、「ドアを開ける前に注意してください」と、通称「ドアリング」と呼ばれる事故への警鐘を鳴らす。これらのメッセージは、それぞれの状況で起こりうる具体的な事故を的確に指摘し、注意を促している。これは、自転車の安全を、自転車利用者自身の責任に帰すだけでなく、周囲の歩行者やドライバーにも協力を求めるという、多角的なアプローチによって、都市全体の交通安全意識を底上げしようとする意図の表れなのだ。情報が、特定のターゲットに向けて最適化されることで、その力は格段に増す。

視覚言語が織りなす「共感」のランドスケープ

デザイン面における工夫もまた、このキャンペーンの成功を支える重要な要素だ。まず、何よりも目を引くのは、直感的なピクトグラムの使用である。文字を読まなくても一目で危険な状況が理解できる、シンプルで分かりやすい絵文字が中心のデザインは、瞬時に情報を伝える上で極めて有効だ。私たちの脳は、文字よりも画像をはるかに速く処理する。この特性を巧みに利用しているのだ。

さらに、注目すべきは、注意喚起のマークが、それぞれ菱形(警告)、八角形(一時停止)、三角形(警告)といった実際の交通標識の形を模している点だ。これは、ドライバーや歩行者が無意識のうちに交通標識に注意を払う習慣を逆手にとり、看板を広告という枠を超えて「交通インフラ」として機能させようという意図が込められている。街に馴染んだ既存の視覚言語を模倣することで、注意喚起を自然に訴求する、洗練されたレトリックだと言える。

色彩計画もまた戦略的だ。緑がかった背景色に明るい緑の線画と白い文字で統一されたデザインは、キャンペーンとしての一体感を醸し出すだけでなく、日中・夜間を問わず高い視認性を確保している。そして、それぞれの看板が、その警告内容と関連性の高い場所—交差点の手前、人通りの多い歩道、路上駐車の多いエリアなど—に戦略的に設置されていることも、その効果を最大化している。これは、情報を「どこに置くか」という、空間的な思考がもたらす力強いメッセージなのである。

野立て看板の「未来」:静から動へのパラダイムシフト

かつて、野立て看板は、その場に固定され、静かに広告の役割を果たす存在だった。しかし、このシュコダの事例は、野立て看板が「静止した広告」という枠を超え、データと連動し、ターゲットに合わせたメッセージを動的に発信する「公共の情報インフラ」へと進化し得ることを示唆している。それは、街の危険を察知し、私たちにそっと語りかけ、行動を促す「沈黙の語り手」となる可能性を秘めていることを示しているのだ。

私たちが日々行き交う街には、数えきれないほどの看板が存在する。それらの多くは、商品やサービスを宣伝するためのものだ。しかし、もし、それらの看板が、人々の安全を守り、地域コミュニティを活性化し、都市生活の質を高めるための情報を発信する媒体へと変容したらどうなるだろう。データとテクノロジーの進化は、野立て看板に新たな生命を吹き込む。それは、交通事故の防止に留まらず、災害時の避難情報、地域のイベント告知、あるいは地域文化の継承など、その活用範囲は無限大に広がっていくはずだ。街の風景の中に溶け込みながらも、私たちに重要な示唆を与える存在。野立て看板の魅力とは、その物理的な存在感と、そこに込められる情報の「深さ」とのギャップにこそ宿るのではないか。私たちは、目の前の看板が、次にどのような物語を語り始めるのか、その未来を想像する時期に来ている。それは、広告を超え、街そのものとの新しい対話を生む、創造的な挑戦なのだと私は確信している。