コラム

Column

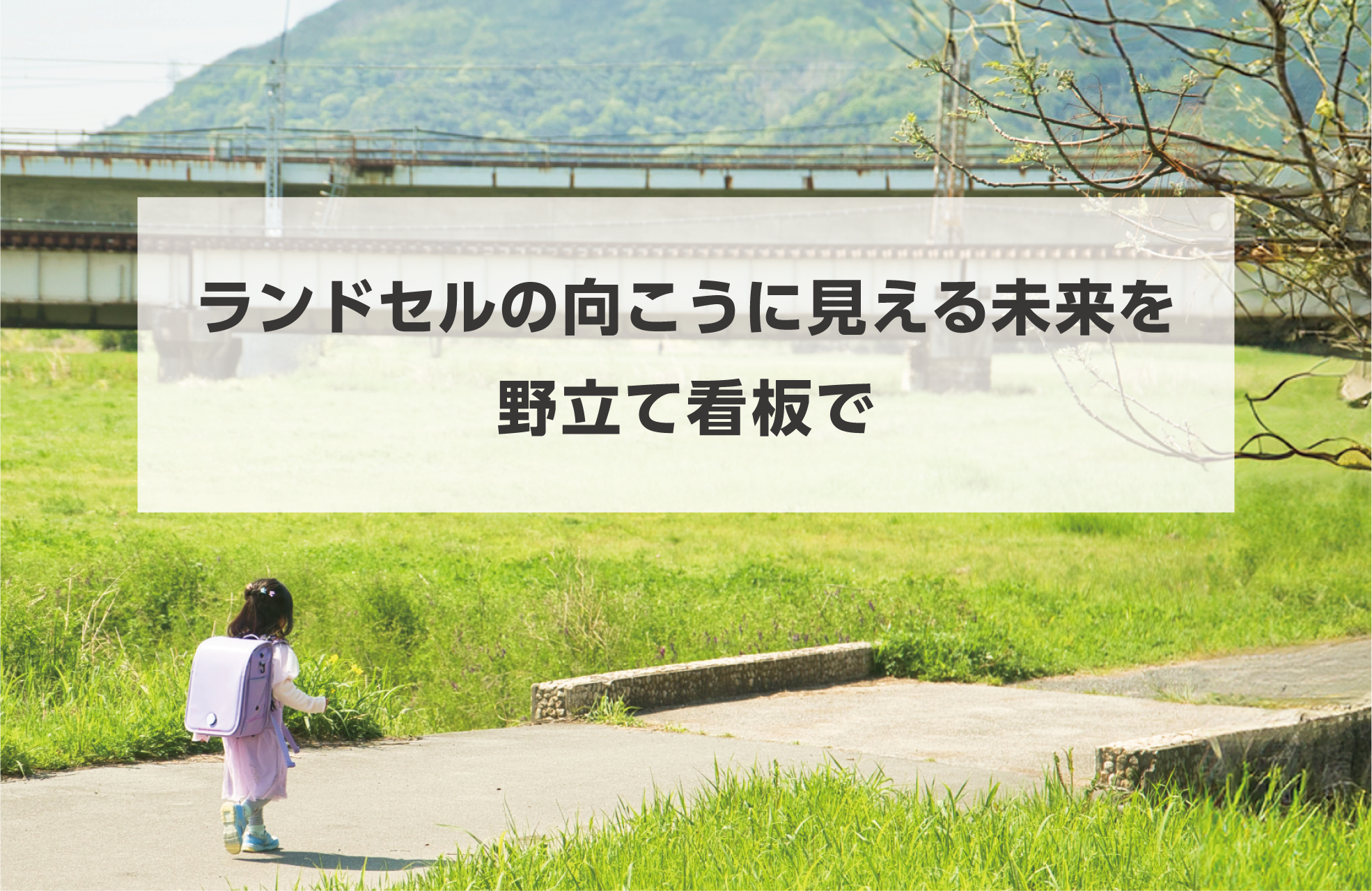

ランドセルの向こうに見える未来を野立て看板で

2025年5月29日

「お母さん、これ、ランドセル?」

ある晴れた午後、ウィーンの街角を歩いていた親子の会話。幼い子どもが見上げる先には、大きな屋外広告看板。映っているのは、がれきに覆われた街を背に、「段ボールで作られたランドセル」を背負う、ひとりの少女の後ろ姿。明るく清潔なウィーンの街並みに、突如として差し込まれた、戦場の静寂。

これは、オーストリアの慈善団体Caritas(カリタス)が展開した野立て看板キャンペーンの一場面である。

キャッチコピーは、こう語る──

「Because every hour in school is an hour of future.(学校で過ごす一時間一時間が、未来をつくる一時間だから)」

そして、真っ直ぐな宣言が続く。「We help.(私たちは助ける)」。

あまりに率直で、まっすぐで、逃げ場のないメッセージだ。強くて、切実で、でも、誤魔化していない。

■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/a-chance-at-education

戦場に、学校はない

私たちが日常で「ランドセル」と聞いて想起するのは、整った教室、チャイムの音、忘れ物を取りに帰る子の慌ただしい足音だ。しかしこのビジュアルに写るのは、背中にくたびれた段ボールで作ったランドセルを背負った少女。手作りのその「ランドセル」は、重く、ぎこちなく、背負う未来の形を問うている。

この少女が歩く場所は、もはや「通学路」ではない。砲弾の残骸が転がるその道は、いまも銃声が鳴るかもしれない無秩序の空白地帯。教室は瓦礫の下に消え、黒板も机も、そして「勉強しなさい」と叱ってくれる大人たちの声も、そこには存在しない。

Caritasが突きつけたのは、そうした現実である。戦争は命を奪うだけではない。安全だけではない。「教育」という未来を奪う。それを、この一枚の写真が、静かに、しかし痛烈に訴えてくる。

なぜ“写実”が、ここまで刺さるのか?

この看板のインパクトは、視覚的な暴力ではない。むしろ、何も語らない少女の後ろ姿が、全てを物語る点にある。見る者に「問い」を強いる構図。彼女は振り向かない。ただ歩く。その背中に、私たちは投影するしかない──「自分だったら?」「我が子だったら?」「それでも学校に行こうとするだろうか?」

一見して過剰な演出やグラフィックはない。背景は本物の廃墟のように荒れており、段ボールのランドセルも実在感を持っている。これは合成された幻想ではない。おそらく、実際にどこかで起きている、あるいは起きた現実の一場面(戦場跡)を実際に撮影したものだ。

この“リアルさ”の力。広告の世界では、しばしば抽象や象徴が好まれる。だが、ここでCaritasは真逆を選んだ。「実写」と「後ろ姿」という最も無言の語り部を使い、見る者の感情を揺さぶる。強く感情が揺さぶられる。

メッセージは「教育」であることの意味

このキャンペーンのテーマは、戦争そのものの反対ではない。憎しみの否定でもない。焦点はもっと具体的で、かつ構造的だ。「教育の機会を奪うこと」にこそ、深い社会的損失があることを示している。

教育は、即効性のある支援ではない。水でも食料でもない。けれど、長期的には命を守るインフラであり、暴力の連鎖を断つ鍵でもある。

一時間の授業。それは、ただの一時間ではない。

読み書きを覚える時間、疑問を持つ力を得る時間、自分の意見を育てる時間、未来を思い描く時間──「未来の芽が植えられる時間」なのだ。

この視点は、寄付を募るビジュアルとして非常に巧妙である。単なる哀れみではなく、希望への投資というストーリーへ、私たちの共感を誘導してくる。貧困の被害者ではなく、「学びたい」と願う主体として子どもを描く。

デザインの中にある「意志」

この看板には、洗練されたデザイン思考がある。まず、視覚的に最も印象的なのは「ランドセル」である。その素材が段ボールであるという事実は、記号としてのランドセルを解体し、再構築する。このランドセルは「象徴」ではない。機能していない、しかし背負わずにいられないもの。背中に未来を負うという、強烈なメタファーだ。

また、タイポグラフィにも注目したい。「Because every hour in school is an hour of future.」というキャッチは、センテンス自体がリズムと緊張感を持っている。「every hour」と繰り返すことで、1時間の重みを際立たせる。そしてその下に控えめに、しかし確固たる意志をもって配置された「We help.」。これは支援の約束であると同時に、私たち全員への問いかけでもある。

さらに注目すべきは、ドイツ語圏で展開されているこのキャンペーンに、なぜ英語のコピーが使われているのかという点だ。これは国境を超えて「戦争と教育」の問題が普遍であることを示す意図だろう。ビジュアルに国籍はない。そして未来もまた、あるひとつの国だけが守れば良いものではない。

ウィーンという都市に響く声

この看板が設置されたのは、オーストリアの首都ウィーン。音楽と文化の都であり、世界有数の国際機関が集まる都市でもある。そこに、戦場の少女の姿を突き立てる。その意味は大きい。

豊かな日常と、遠くの苦しみ。冷暖房の効いたカフェの窓辺から、目に入るこのビジュアル。それは一種の倫理的ショックとして機能する。

だが、Caritasはそこから先へ一歩進む。「Donate now for new perspectives!」──新しい視点のために、いま、寄付を。

寄付という行為は、ただお金を渡すことではない。「視点を変える行動」だというメッセージは、まさにこのキャンペーンで市民に呼び掛けたいコンセプトだ。そしてこの言葉は、SNSを通じて世界に拡散される。

「お母さん、これ、ランドセル?」

「そう、あれはね、未来をあきらめないランドセルだよ」