コラム

Column

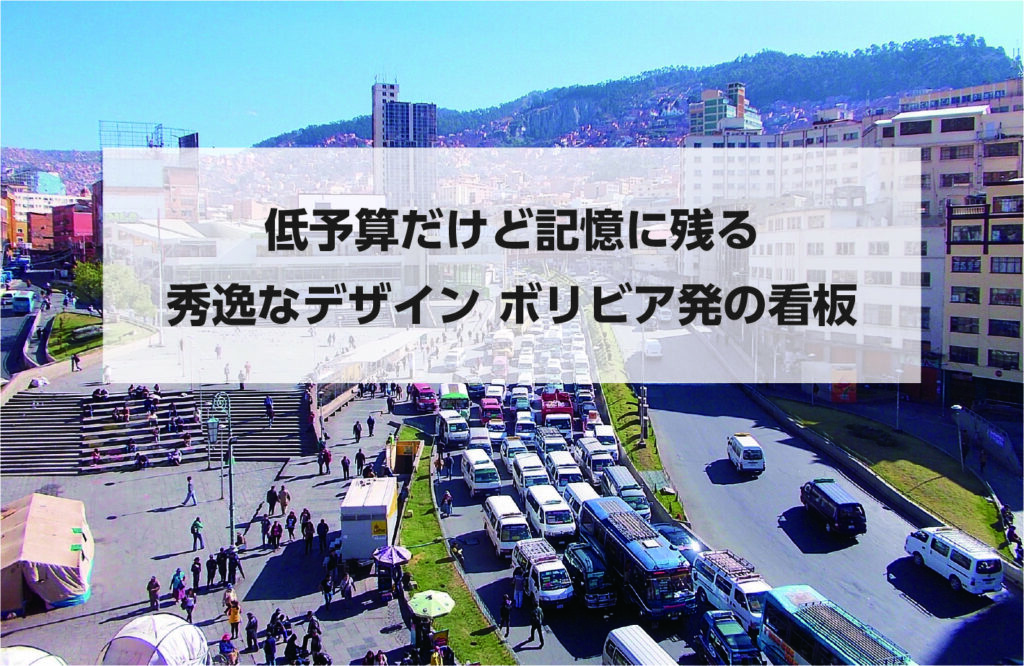

低予算だけど記憶に残る秀逸なデザイン ボリビア発の看板

2025年5月23日

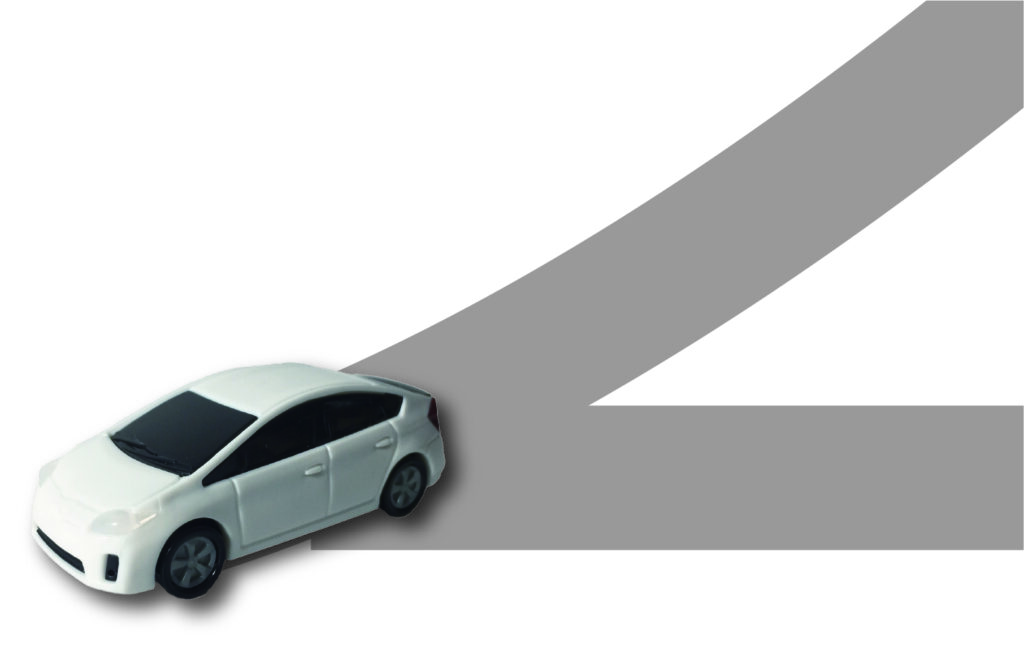

Yango「Twin Streets」キャンペーンの秀逸な看板デザイン

「モジェス通りですか?それとも、モル通りですか?」

電話の向こうの声が、わずかに困惑している。

ラパスの雑踏を背に、男は携帯を握りしめた。通りの名前が紛らわしすぎる。いや、もはや言葉遊びか、暗号か。いずれにしても、あと数分で乗るべきタクシーは「正しい道の、正しい角」に現れなければならない。

都市とは、密度の高い情報空間だ。地名、通り名、建物名。それぞれが人とモノの移動をガイドする。だが、その地名が「似すぎている」時、人間の脳は混乱を始める。とりわけ音で情報をやりとりする電話越しでは、視覚的な区別が利かない分、脳が混乱を始める。その混乱は「さてちゃんと正しく地名を伝えられただろうか?」という疑念を生み出す。

こうした少なくない人々が起こす混乱を見逃さなかったのが、アフリカや南米を中心に事業を展開するYangoというテック企業である。

世界の“そっくりストリート”

旅先で街を歩いていて、「あれ、さっきもこの名前見た気がするな」と思った経験はないだろうか?

特に、海外の旧市街がある都市では、歴史的人物や地域に由来する似たような名称が頻出する。例えば、南米ボリビアのMolles通りとMol通り、アフリカ・ガーナのNarku通りとDarku通り。現地の人さえ間違えやすい地名だ。ましてや旅行者にとっては……。

こうした通り名の“似て非なる”地名は、発展途上国に限らない。だが、インフラがまだアナログ主体で、道案内が人頼み、標識も不完全な場所では、この“名前の似すぎ”が現実のトラブルへ直結する。

だからYangoは、この課題を逆手にとった。

彼らの答えは、野立て看板。いや、普通の看板ではない。見る者の記憶に残り、思わず「なるほど」と言わせる、情報デザインの結晶のような看板だ。

看板が道を分ける──「Twin Streets」キャンペーン

Yangoが2025年5月にアンゴラ、ボリビア、ガーナで展開したのが、「Twin Streets(そっくりストリート)」と名付けられた野立てキャンペーン。

看板のデザインは至ってシンプルだ。背景は白。中央には、黒い極太フォントで通り名が書かれ、それがまるでカーブする道路のようにレイアウトされている。道の分岐点には、小さな車。もちろん、Yangoのロゴ入り。

「¿Calle Molles o Calle Mol?」

「Kwacha Road or Kacha Road?」

「Lutuba Road or Lumuba Road?」

看板に書かれているのは、それだけだ。紛らわしい地名のみ。サービスの説明もアプリのUIもない。だが、これだけで十分だ。通りすがりの人々は、その問いかけに立ち止まり、笑う。そして気づく。「ああ、アプリなら間違えないよな」と。

■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/twin-streets

感性に直接届く──情報ではなく“腑に落ち”を届ける設計

このキャンペーンの美しさは、「説明しない勇気」にある。人は、機能や特徴を列挙されても、感動しない。だが、自分の中の経験と繋がった瞬間、「腑に落ちる」。それは「納得」とは別物だ。もっと感覚的で、感情的だ。

Yangoの看板は、都市生活者なら誰もが一度は経験した“名前の似すぎ問題”を、笑いと共感に昇華した。視覚的なメタファーでありながら、完全に機能的でもある。

黒いフォントのカーブは道そのもの。Yangoの車が選ぶ“正しい道”は、アプリが導くルートを象徴している。文字がカーブすることで「道の二択」が視覚化され、見る者は自分がその分岐点に立っている気分になるのだ。この「体験させる広告」は、情報過多な現代において際立つ。

テクノロジーを“親しみ”に変える、看板の力

Yangoのような企業は、アルゴリズムやGPS、リアルタイムマッピングなど、高度な技術を武器にしている。だが、それを「どう伝えるか」は、まったく別の技術である。

今回の看板が秀逸なのは、「技術を前に出さない」ことだ。Yangoが提供しているのは、配車サービス、フードデリバリー、電子決済など、いずれもスマホを介して都市生活の摩擦を解消するサービスだ。

だが彼らは、アプリの画面を見せない。使い方を語らない。ただ一つ、「名前を間違えない安心感」だけを見せる。この選択が、大胆であり、だからこそ伝わる。

情報は削ぎ落とせば削ぎ落とすほど、純度が上がる。言葉を減らせば、意味は深まる。コピーライティングやビジュアルデザインの文脈でしばしば語られるこの原則が、見事に実践されている。

野立て看板だからこそ届く“サービスの価値”

場所も絶妙だ。屋外広告、それも野立て看板というのは、一見古風な手法に思える。しかし、都市部の交通の要所に設置されたこのキャンペーンは、まさにその「迷いやすい場所」で機能する。

「この分岐、どっちだったっけ?」

そんな微妙な不安が生まれる場所に、この看板が待っている。だからこそ、脳が一瞬フリーズし、看板の中の“二択”に没入する。

この錯覚の後に訪れる、「そうか、アプリがあれば迷わないんだな」という気づき。看板の力とは、情報を与えることではなく、「体験を誘発する」ことなのだと痛感する。

低予算キャンペーンでもここまでできる!

Yangoの「Twin Streets」キャンペーンは、多額の予算をかけた広告キャンペーンではない。ただいくつかの都市ごとにまぎらわしい地名が分岐したデザインの看板を設置しただけだ。しかしこの低予算なキャンペーンは、「都市に潜む見落とされがちな不便さ」に光を当て、「感性で気づかせる」という芸当をやってのけた。

コピーとデザインが、テクノロジーの裏方ではなく、主演俳優として立つ。しかも、それがフルデジタルではなく、アナログな看板という“オールドメディア”で展開されていることに、意味がある。

たぶんこの看板は、今日もラパスやルアンダのどこかで、誰かに「モジェスかモルか」の問いを投げかけている。そして、その看板を見た人の中で、Yangoという名前が、忘れられない経験として刻まれていくのだ。

正しい道を選ぶこと。それは、アプリの問題ではなく、人生の比喩かもしれない。そんなことまで想像してしまう看板事例である。